Le panoptisme à l’ère de Google Earth

Servanne Monjour, « Le panoptisme à l’ère de Google Earth », Mythologies postphotographiques (édition augmentée), Presses de l’Université de Montréal, Montréal, isbn:978-2-7606-3981-2,

https://www.parcoursnumeriques-pum.ca/10-mythologies/chapitre13.html.

version 01, 01/08/2018

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

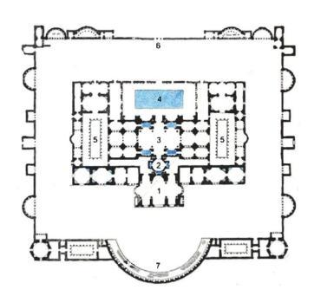

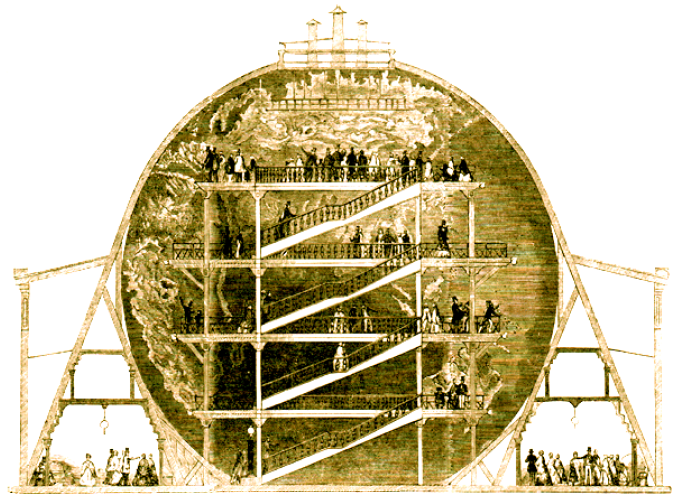

À compter du XVIIIe siècle, des dispositifs de vision de plus en plus spectaculaires voient le jour,

en même temps qu’émerge un nouveau paradigme du regard : les panoramas (Daguerre lui-même fut décorateur avant de se lancer dans une carrière de photographe), les

dioramas ou les géoramas investissent l’utopie moderne du tout voir, dont la photographie va profiter dès sa naissanceVoir la Partie I. L’imaginaire de la révélation photographique.

. Ces dispositifs ont la particularité de susciter un effet de réel sans précédent,

en faisant vivre à leur spectateur une expérience de l’ordre de la simulation et de

l’immersion : l’illusion ne touche plus seulement l’œil, elle engage le corps. Mais

le divertissement n’est pas leur seule fonction : comme le note Philippe Hamon, ces machines traduisent une « obsession panoptique et démocratique de transparence,

d’étalage, d’ouverture, de mise en lumière et en circulation (tout le monde peut voir

tout le monde) (1989, 72). Alors que « depuis la Renaissance, la géographie est devenue un élément important

dans la définition des cultures visuelles modernes, européennes » (Besse 2004), ces panoramas, dioramas et géoramas incarnent aussi l’évolution du concept d’espace.

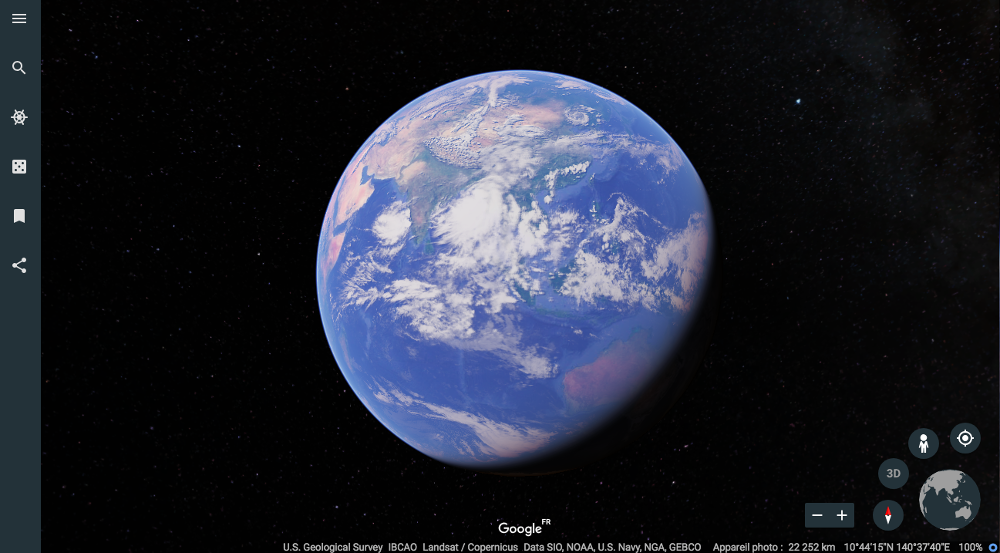

C’est pourquoi nous ne pouvons que nous montrer attentifs aux nouvelles applications numériques telles que Google Earth ou Street View qui, en s’appuyant plus que jamais sur la photographie, semblent perpétuer la « folie du voir » tout en la déplaçant vers un « panoptisme de l’interface » (Buci-Glucksmann 2002, 234).

Les mutations contemporaines de la cartographie comptent probablement parmi les manifestations

les plus spectaculaires de la transition numérique. Les outils de géolocalisation

(sur lesquels reposent désormais la majorité de nos applications) et de visualisation

de l’espace et du territoire (impossible ou presque aujourd’hui d’imaginer une carte

sans photographie) ont intégré notre quotidien. Cette double exigence de géolocalisation

et de visualisation est au cœur des dispositifs de vision contemporains que l’on pourrait

considérer comme des versions actualisées des grandes attractions du siècle panoptique :

Google Street View, sorte de panorama à 360° recomposé numériquement à partir d’une

série d’images captées instantanément par un appareil accroché au toit des voitures

Google, et Google Earth, géorama virtuel entièrement composé de photos satellites.

Avec ces outils pris d’assaut par le grand public, la possibilité nous serait donnée

de « voyager à travers le monde sans quitter [n]otre fauteuil », comme le promet le

logiciel Street View sur la page d’accueil des Street View Trek. À coup sûr, ces logiciels combinés à l’image photographique reconfigurent notre

« conscience géographique » (Besse 2003, 8), c’est-à-dire notre savoir de l’espace, notre façon d’être et de se penser dans l’espace. Des travaux, toujours plus nombreux, s’intéressent à ces mutations

qui concernent un nouveau spatial turn potentiel à l’ère numériqueVoir notamment : Lévy (2016) et Ryan, Foote, et Azaryahu (2016).

. Quel sens donner désormais au terme voyage alors que le monde ne compte plus d’espace tout à fait inconnu où se perdre, et que

l’on peut visiter un pays sans plus passer aucune frontière ? Que peut-on apprendre

de nos navigations computationnelles dans une version entièrement numérisée du globe

terrestre ? Le potentiel technique de la photographie numérique (assemblage panoramique,

géolocalisation, etc.) permet-il de franchir un nouveau cap dans la représentation

mimétique de l’espace ? Ou n’est-il pas plutôt en train de remodeler l’espace avec

ses propres singularités médiatiques ?

En dépit de leur fonction proprement pratique et cartographique, on ne saurait sous-estimer

l’influence de ces nouveaux logiciels dans la réinvention du paysage contemporain :

tout comme il y a eu un paysage pictural puis photographique, le numérique est en

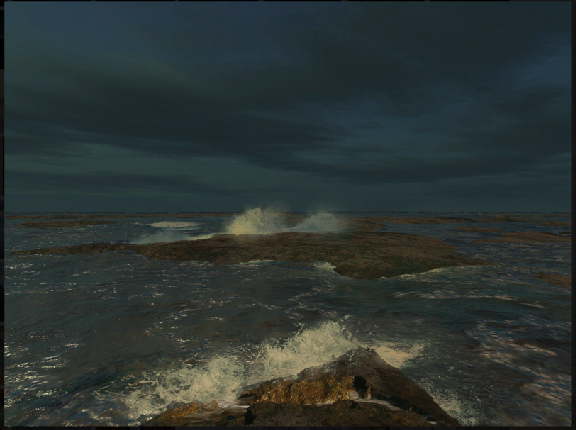

train de façonner le sien. C’est ce que montre Joan Fontcuberta dans son projet Orogénesis (2006), conçu à partir du logiciel générateur de paysages TerragenEn savoir plus sur Terragen et accéder au site officiel du logiciel.

. Initialement exploité par l’armée, les scientifiques et les concepteurs de jeux

vidéo, Terragen permet de modéliser des paysages tridimensionnels à partir d’un ensemble

de données, généralement des images bidimensionnelles (comme des cartes ou des photographies).

Sauf qu’ici, Fontcuberta soumet au logiciel un catalogue d’œuvres picturales et photographiques signées Alfred Stieglitz, John Constable, William Turner ou encore Eugène Atget… Par cette remédiation, Fontcuberta façonne un ensemble d’utopies, de non-lieux dans lesquels le paysage, déjà reconnu

depuis longtemps comme une invention esthétique, se mêle au principe de photoréalisme

pour s’ériger en topos, en lieu commun de la représentation. Fontcuberta souligne enfin la continuité entre les « anciennes » formes de construction du paysage

et les formes numériques, en dépit d’une exigence réaliste ou « mimétique » affichée

par l’industrie. C’est donc sur cette construction qu’il est devenu urgent de porter

un regard critique : comment lire, interpréter et utiliser les images issues de ces

nouveaux dispositifs de visualisation du territoire ? Que penser du rôle joué par

les multinationales du web, en particulier par Google, qui a fourni des efforts considérables

ces dernières années pour acquérir et développer ces outils ?

Ces questions ont conduit de nombreux artistes et écrivains contemporains à s’approprier

les nouveaux logiciels cartographiques, selon cette stratégie ludique qui encourage

le détournement des outils numériques (comme nous l’avons vu aux parties 1 et 2). La fonction pratique et référentielle de ces logiciels tend ainsi à s’effacer devant

leur potentiel récréatif et esthétique. Une nouvelle forme de flânerie voit le jour,

en particulier sur Google Earth ou Google Street View, à l’origine de nombreux projets

en arts visuels – les différentes séries sur Street ViewVoir le projet Street View de Michael Wolf.

de Michael Wolf, 9 EyesVoir le projet 9 Eyes de Jon Rafman.

(en cours) de Jon Rafman, Postcards from Google EarthVoir le projet Postcards from Google Earth de Clement Valla.

(depuis 2010) de Clement Valla, Dutch LandscapesVoir le projet Dutch Landscapes de Mishka Henner.

(2011) de Mishka Henner – dont la plupart cherchent à dresser l’inventaire des bizarreries, des ratés ou

des excentricités des logiciels. Il est vrai que ces travellings optiques – ces mouvements

de « zoom » avant ou arrière vers un point de l’image – doublés de travellings réels

– qui font défiler les images pour faire avancer le spectateur dans l’espace virtuel

de la carte – génèrent des effets visuels et perceptifs tantôt inquiétants, tantôt

loufoques. Paradoxalement, la supra-vision que Google Earth propose au nom d’un impératif

mimétique semble susciter l’étourdissement, au point de développer des effets de distorsion

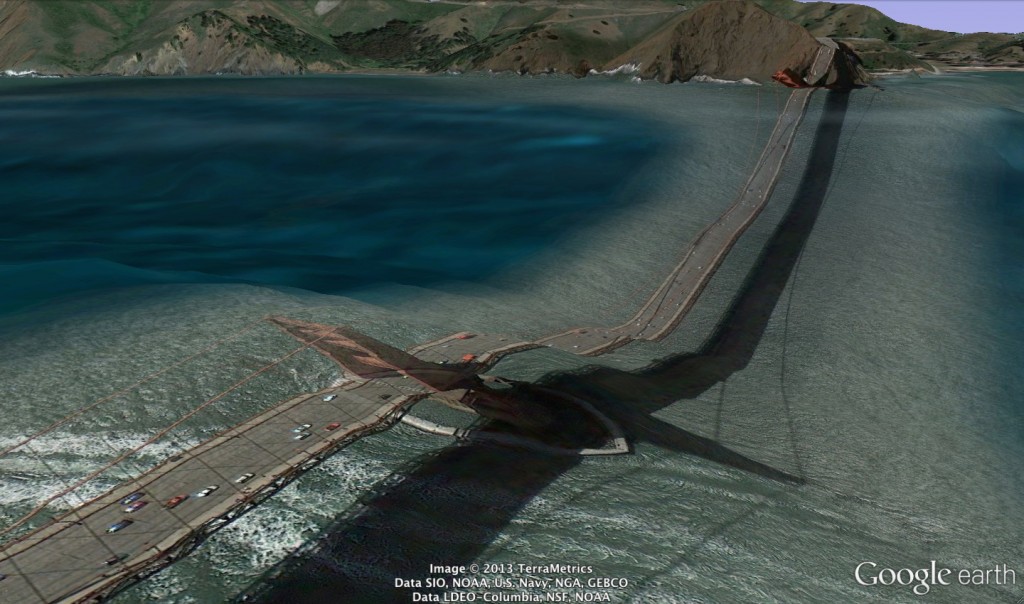

monstrueux de l’espace. Dans ses Postcards From Google Earth, Valla a dénoncé l’illusion mimétique de ces logiciels en collectant les aberrations

issues de la concurrence entre deux modes de visualisation, la photographie satellite

en 2D et le modèle tridimensionnel, où deux perspectives s’affrontent et se superposent

au point de créer des anamorphoses insolubles.

Ces tendances anamorphiques, qui procéderaient en quelque sorte d’une surstimulation

des facultés perceptives, montrent que le potentiel poétique de ces dispositifs de

vision repose d’abord sur un principe d’égarement plutôt que de rationalisation de

l’espace. En passant par cette déformation, il ne s’agit pourtant pas seulement de

« déréaliser » l’image à l’écran – on est loin de la dichotomie virtuel-réel classique –,

mais bien de faire émerger un supplément de sens à partir de ces ratés des logiciels.

En d’autres termes, les flâneries sur Google Earth et Google Street View favorisent

une forme de sérendipité. C’est d’ailleurs à ce titre qu’elles investissent aujourd’hui

les récits littéraires. Car les écrivains aussi réfléchissent à la façon dont les

outils numériques façonnent le monde et aux conséquences d’une telle influence. Beaucoup

ont investi Google Maps, Earth et Street View pour en faire des embrayeurs fictionnels

ou mémoriels, tandis que ces logiciels ont en retour influencé leur travail formel

d’écriture. C’est ce que l’on pourra qualifier de manière très générique de « poétique

Google Earth ». Sans nulle prétention d’exhaustivité, citons par exemple Traques traces (une fiction dont les personnages sont d’abord géolocalisés sur Google MapLe site n’est plus en ligne mais ses archives sont consultables grâce à la WayBack

Machine d’Archive.org : voir le site Traques traces tel que visible en 2016.

et Étant donnée (un récit hypermédiatique dont l’interface est calquée sur celle de Street ViewLe site n’est plus en ligne mais ses archives sont consultables grâce à la WayBack

Machine d’Archive.org : voir le site Étant donnée.

) de Cécile Portier (respectivement 2011 et 2015) ; Une traversée de BuffaloEn savoir plus sur le projet Une traversée de Buffalo.

(2011) de François Bon (inspiré du survol de la ville de Buffalo sur Google Earth) ; Laisse venir (2015) de Pierre Ménard et Anne Savelli (récit de voyage moderne illustré des captures d’écran de Street viewEn savoir plus sur le projet Laisse venir.

) ; enfin Programme sensibleEn savoir plus sur Programme sensible.

(2013) d’Anne-Marie Garat et Un mage en étéEn savoir plus sur Un mage en été.

(2010) d’Olivier Cadiot qui, sans même faire appel à aucune illustration, sont parvenus à transposer les

effets visuels de ces logiciels dans la structure narrative et les effets stylistiques

du texte. On s’attardera d’ailleurs ici sur ces deux derniers récits, qui montrent

bien comment les logiciels cartographiques désormais familiers ont peu à peu investi

notre imaginaire et métamorphosé notre conception de l’espace.

Dans Un mage en été, l’application de Google n’est jamais explicitement citée : une absence qui ne laisse

pourtant pas de place au doute, tant Google Earth a contaminé l’écriture qui accueille,

jusque dans le rythme de la phrase, les effets de zoom et de dézoom propres au logiciel.

Car la poétique Google Earth est d’abord une poétique du vertige. Un mage en été – où Cadiot met en scène son personnage fétiche Robinson – propose une série de variations autour

de la carte, devenue un motif essentiel, récurrent et structurant de la narration. Le récit dessine

en creux l’influence des nouvelles représentations numériques, puisqu’il peut se comprendre

comme une longue ekphrasis d’un travail de recherche en ligne : Robinson, fasciné par la photographie Sharon in the RiverVoir la photographie Sharon in the River, Eagles Mere, PA de Nan Goldin, 1995.

de Nan Goldin entrevue dans les pages d’un journal, cherche à recontextualiser l’image et à retrouver

le lieu exact où elle a été captée. Cadiot en profite pour composer une forme de prose poétique hypertextuelle clairement inspirée

des navigations en ligne, et en particulier sur Google Earth :

Hop, ça devient net, comme les cartes par satellite qui font le point au fur à mesure qu’on s’élève et qu’on redescend. Recherche lieu-dit. Zzzzz la terre se reforme, quelle joie, les forêts se plissent, les routes se creusent, la végétation s’incruste. Il y a une limite, focale de l’objectif de la caméra qui tourne dans l’espace ? Images bridées par les services secrets ? Pas grave, si on s’approche au maximum du point autorisé, on bascule tout à coup dans l’abstrait. Censure ? La rivière devient un serpent flou bleu dans du vert sombre amazonien (2010, 32).

Comme en photographie, la fonction référentielle tant invoquée par le logiciel cartographique fait inévitablement courir le risque de la trahison, de la désinformation, voire de l’abstraction : plus on s’approche, moins on y voit clair. Soupçon de censure… À l’heure où l’on nous promet de vraiment tout voir, la moindre lacune laisse place à la suspicion : ne chercherait-on pas à dissimuler quelque chose derrière les « ratés » supposés du logiciel ? Peu importe, c’est de toute manière dans la voie de l’abstraction que s’engage Robinson. La narration suit les oscillations de sa pensée, ses associations d’idées et ses digressions, suivant le cours d’une navigation hypertextuelle autour de la photographie de Goldin.

Cette résistance poétique à la fonction documentaire des logiciels géographiques est le propre des nouveaux flâneurs (artistes, écrivains ou amateurs) qui cherchent à retrouver sur les images fournies par Google les indices d’une activité originale, insolite ou étrange : des anamorphoses façonnées par la photo, par-dessus ou par-dessous la carte. Ces écarts photographiques à l’abstraction géométrique du plan (qui cherche littéralement à « mettre à plat ») contiennent en germe une multitude de récits. Les logiciels cartographiques se trouvent ainsi contaminés par le faux certificat d’authenticité de l’image photographique qui, au lieu de dupliquer l’espace, accroît son imaginaire. Le vertige propre à la poétique Google Earth n’est alors plus seulement spatial, mais aussi temporel :

Les thermes sont là au-dessous du terrain de foot abandonné. Double champ de ruines avec sa petite tribune de ciment crevassé et deux cages rouillées sans filet. On a le plan.

S’il fallait jouer sur ces lignes-là, ça changerait. Les joueurs devraient faire des chorégraphies avant de marquer un but. Corner à six bandes. Home run en toge, enterrer le ballon, envoyer un fox à sa recherche pour combiner chasse et foot, le tenir d’une main et de l’autre filer des coups de rasoir en courant.

Péplum rollerball.

Le moindre terrain de tennis abandonné ressemble à un site inconnu. N’importe quoi a l’air antique si on le regarde de près.

Comme ça. Je n’ai aucun mal à tout vivre en même temps. Je plisse les yeux pour ne voir des joueurs que la forme et un halo noir et blanc.

(Cadiot 2010, 33)

Sur le modèle des navigations dans Google Earth, Olivier Cadiot propose une représentation vertigineuse du temps : ce travelling que le logiciel opère entre deux échelles géographiques est donc appliqué à la chronologie des lieux. Effet loufoque garanti, dans une partie de « péplum rollerball » où le présent entre en collision avec l’antiquité romaine. L’anachronisme met en lumière les apories de ce voyage entre les échelles spatiales, qui réinvestit le fantasme panoptique et notamment cette ancienne tension entre deux exigences : celle d’entourer le monde d’une vision englobante d’une part, celle d’en saisir les moindres détails avec précision d’autre part. Le résultat de cette double exigence impossible à satisfaire réside pourtant dans ces images anachroniques, atopiques, en un mot anamorphiques, dont le potentiel poétique mais aussi heuristique fait tout l’intérêt des détournements plastiques et littéraires.

C’est notamment le cas dans Programme sensible d’Anne-Marie Garat, où les logiciels Google Earth et Street View fonctionnent comme des embrayeurs de la mémoire. Programme sensible livre une enquête sur le passé trouble et tragique d’une famille presque entièrement massacrée dans des circonstances mystérieuses. Le protagoniste du roman, Jason, passe des heures à errer sur ces cartes numériques, tentant de parcourir en sens inverse le trajet de l’exil effectué lorsqu’il était encore enfant avec sa tante Dee depuis l’Estonie. Tous deux sont les seuls rescapés du massacre de leur famille et les derniers représentants de leur lignée : « Tapons plutôt Fären sur Google, du diable s’il ne s’en trouve pas un de ce nom-là. Nada. Parmi la foultitude des sujets indexés par le web, aucune occurrence » (2013, 16). Puisque le patronyme est introuvable – même sur Google – Jason va se lancer à la recherche d’un souvenir, d’une image bien précise : celle d’une petite maison dans les bois. Il est vite fasciné par ces applications qui, en ayant recours à la photographie, encouragent une lecture temporelle de l’espace :

J’ai du mal à repérer certains endroits sur Google Earth sans vertige. Ils m’attirent, virtuellement parlant. Ils m’effraient réellement. Ces photos aériennes sont plus vieilles que la soirée où nous rompîmes [il est ici question de Cathy, l’ex-femme de Jason]. Le soir ne tombe pas encore, nous ne sommes pas encore rendus au Poliziano, la table est vide. Nous avons du retard, rien n’a encore eu lieu. Cet endroit n’existe pas. Je me demande à quelle fréquence les photos de Google Earth actualisent mon histoire (Garat 2013, 40‑41).

Le vertige spatio-temporel est complexe chez Garat, l’image numérique devant négocier avec le même phénomène d’écrasement temporel que

Barthes reconnaissait à la photographie dans La Chambre claire« Il y a toujours en elle un écrasement du temps : cela est mort et cela va mourir.

Ces deux petites filles qui regardent un aéroplane primitif au-dessus de leur village

[…] comme elles sont vivantes ! Elles ont toute la vie devant elle ; mais elles sont

aussi mortes (aujourd’hui), elles sont donc déjà mortes (hier). » (Barthes 1980, 150‑51).

. Ainsi, Jason a tendance à attribuer une valeur prophétique aux images du passé par

une lecture rétroactive qui tend à déréaliser l’image à l’écran. Comme le Poliziano,

ce restaurant où sa femme l’a quitté, un lieu n’existe que parce qu’il a été traversé

par une histoire.

De fait, en naviguant sur Google Earth, Jason ne voyage pas dans « le monde », mais dans sa propre mémoire. Son enquête se transforme vite en quête identitaire, soutenue par de longues errances sur Google Earth dont les lacunes et les bogues seront bientôt plus révélateurs que ce que permet l’application dans son fonctionnement « normal ». La mythologie du logiciel forge ainsi ses propres figures de style et de pensée. Google Earth, en particulier, produit une allégorie de la mémoire traumatisée de Jason, filant une métaphore informatique de l’anamnèse :

Cet endroit n’existe pas, ou bien pas encore. Son téléchargement est pénible, bas débit du flux de mémoire. J’ignore le nombre de conducteurs qui sérialisent la transmission, comme la fréquence bidirectionnelle ou non qui donne de l’information par à-coups, peine à agréger les bits en image haute définition, j’ai du mal à voir ce que je veux dire. Malgré ce que prétend Alix, impulsion et exécution ne sont pas synchrones. Ou bien ma lecture est trop lente, trop lent mon cerveau à occuper les zones allouées, les zones vierges où stocker cette séquence ; elle est si reculée dans le temps qu’elle le semble dans l’espace. Je cherche à la géolocaliser quand c’est dans le passé qu’elle se loge, dans des strates fossiles où je suis mort d’enfance. […] L’image s’exécute, illisible en l’état, antinarrative hors traduction, aucune carte n’en donne le tracé, nul récit. Les photos aériennes de Google Earth ignorent ces régions que les satellites survolent sans qu’aucun capteur enregistre leur existence, sauf le moutonnement égal d’un agrégat lunaire zoné par plaques insensibles, floutées par les nuages ou les loupes atmosphériques (Garat 2013, 206‑7).

Les engourdissements de la mémoire, ses « blancs », s’apparentent alors aux bogues de téléchargement des images, qui peinent à se matérialiser à l’écran, de même que Jason s’embourbe dans son processus de remémoration. Tout comme il existe des espaces auxquels même la technologie satellite n’a pas accès, certaines zones du passé sont trop sinistrées pour être clairement conservées par la mémoire officielle, qui prend soin de camoufler les traumatismes. « Pas de camionnette ou de motoneige Google pour numériser l’espace à 360° » (Garat 2013, 164) dans les régions reculées d’Estonie : seulement des pages blanches là où devrait se trouver la petite maison Fären, coincée dans un éternel hiver, où la neige a recouvert les traces du massacre de la famille.

Si ces nouvelles machines de vision affectent bel et bien notre regard, quel type de spectateur sommes-nous en train de devenir ? Évidemment, la mythologie du logiciel cartographique réinvestit les problématiques éthiques et politiques liées à la tradition panoptique. Il faut dire que cette réflexion est alimentée par les débats sur les potentielles dérives de la géolocalisation, soupçonnée de menacer nos libertés individuelles. Sophie Limare (2015) a déjà montré comment les artistes, en particulier les vidéastes, avaient exploré cette question ces dernières années. Mais la littérature n’est pas en reste. « Bienvenue chez Big Brother », ironise Alix, la fille de Jason, lorsqu’elle installe sur l’ordinateur de son père l’application Google Earth (Garat 2013, 41). Dans Programme sensible, la problématique photonumérique du tout voir réinvestit le fantasme de télésurveillance en examinant le rôle et les motivations de l’usager :

[U]n Big Brother, en chaque internaute, sommeille. L’esprit flicaille le tenaille, il aime énormément voir de près, net et cru, si possible soulever les toits, investiguer, fouiller, forcer les serrures, s’immiscer brutal, sans permis ni mandat. Il se trouve justement que le truc d’Alix s’agrémente d’un Pegman qu’il suffit de sélectionner, de transporter délicatement n’importe où, par exemple au coin de ma rue : d’un clic, l’icône de Street View fait subitement apparaître une image au sol de l’environnement immédiat, parfaitement conforme à l’illusionnisme perspectif classique, à sa vraisemblance optimale. J’y zoome tous azimuts, je visite à la ronde, j’avance en travelling optique, que vois-je ? (Garat 2013, 41)

Ces logiciels nous feraient-ils céder à la tentation panoptique ? Sommes-nous vraiment devenus omniscients et, si tel est le cas, que faisons-nous de ce pouvoir ? Les choses ne sont pas si simples, car si le profil de l’internaute-voyeur conserve bien quelque pertinence, le paradigme panoptique demeure une utopie. Voir n’est pas sans contrepartie, tant la plupart de ces dispositifs constituent à la fois les observatoires et des marqueurs, des traceurs même, de la présence autant virtuelle que réelle de leurs usagers. Ces mêmes logiciels qui proposent de parcourir le monde dans ses moindres recoins reposent d’abord sur un principe de géolocalisation. Dès lors, le modèle panoptique initial conçu comme regard invisible ne semble pas pouvoir tenir face à la réalité des dispositifs de vision numériques. Selon un principe de réciprocité, voir signifie accepter d’être vu, du moins en partie. Un nouveau paradoxe viendrait ainsi à émerger, celui du surveillant surveillé – ce que l’artiste Jon Rafman a bien compris en saisissant, à travers l’objectif de Street View, des policiers en pleine arrestation (ou comment jouer au petit jeu de l’arroseur arrosé).

C’est peut-être sur un tout autre plan – moins dystopique d’ailleurs – que ces dispositifs ont modifié la structure de notre regard. Comme on l’a dit plus tôt, les « ratés » du logiciel génèrent, par un effet de sérendipité, des révélations. C’est ainsi que Jason, le personnage principal de Programme sensible, parviendra à finalement boucler son enquête et à découvrir l’horrible vérité sur le massacre de sa famille. Après avoir rapidement abandonné tout espoir de retrouver la trace de sa maison d’enfance sur Google Earth, Jason se laisse peu à peu entraîner dans la contemplation des abstractions du logiciel, attiré sous la surface de son écran dans une rêverie qui se meut en anamnèse :

Ce n’est pas la première fois que je perds de vue la surface. Je pressens là-dessous des mutations lentes, passage de jours et de nuits, semaines, années précipitant en accéléré les épisodes liquides, à l’envers du temps condensant mon histoire dans la gelée filmique de mouvements et de lumières, ellipses, correspondances, fragments d’images papillonnant, clignotant aux murs de la mémoire, je les vois transparaître, s’engloutir entre deux eaux, persistantes, évanouies, redessinées d’un trait aérien dans la luminosité électronique, semblables aux tags de la bicoque disparue, aux filaments d’algue que peignent les remous subaquatiques visqueux, convulsifs, suscitant soudain des spectres (Garat 2013, 43).

Au gré de ces errances face à l’écran, les spectres de son passé viennent lui rendre visite et réveiller sa mémoire. Jusqu’à la révélation finale, le dernier face à face entre Jason et sa tante Dee, qui se révèle être la véritable meurtrière :

Je n’ai eu nul besoin de visiocasque stéréoscopique pour obtenir cette apparition. Ni des nouvelles lentilles de contact qu’on teste sur les lapins. Avec ce matériel expérimental en film de silicium à circuits intégrés et diodes électroluminescents, l’œil encapsulé dans la lentille polymère biocompatible et branchée wifi, on en fait voir de toutes les couleurs à ces pauvres bêtes. Dire qu’on nous promet ces implants futuristes comme terminal oculaire. J’ai meilleure cornée que les lapins prothésés. Mon œil naturel synthétise ma tante Dee en 3D, l’intègre à l’environnement réaliste de la chambre, dans laquelle je suis résolument assis aux commandes, mon fessier bien calé dans le siège de skaï, qui a fini de couiner, de crisser, grincer (Garat 2013, 223).

Sans plus avoir besoin de la médiation de l’écran, Jason a développé sa propre vision augmentée grâce à laquelle il convoque le passé dans le présent, jouant entre les différentes strates de réalité à la manière du programme – lequel aura su éduquer au regard anamorphique. Dee en 3D(ee) : toutes les Dee, de la jeune fille souriante à la vieille femme triste, désormais superposées dans une sorte de vision stéréoscopique décomposée :

Nul doute, en ce temps-là elle était gaie, douée pour les facéties et la photographie ; aujourd’hui il n’y a pas plus triste que tante Dee. Mais la voilà rajeunie par pur enchantement, lifting cervico-facial, ses traits s’égalisent, ses cheveux fourmillent de vers luisants, pas de doute, entre deux pans, elle me regarde. Je soutiens sans faillir ce regard sorti des ombres. Je suis petit, mais nous sommes à la même hauteur, nos visages sont en vis-à-vis, yeux dans les yeux je lui déclare : tu les as assassinés. Question subsidiaire : pourquoi pas moi ? (Garat 2013, 223‑24)

Avec ce même vertige temporel emprunté au logiciel, le visage ridé de Dee s’anamorphose et laisse réapparaître la beauté des traits de la jeune fille d’autrefois. Comme un écho du passé, Jason enfant vient prêter sa voix à l’adulte qu’il est devenu pour poser la question fatale : pourquoi, après avoir assassiné leur famille entière, l’avoir épargné lui ? Grâce à ce léger déplacement, Jason brise l’illusion du roman familial officiel de Dee : sa mémoire pétrifiée se ranime enfin, redevient mémoire vive.

S’il passe donc pour le dispositif par excellence du tout-voir numérique, le logiciel cartographique ne révèle pas forcément ce que l’on attend de lui, bien au contraire. Parce qu’il a hérité de l’effet de réel trompeur propre à la photographie, il fait preuve d’une inquiétante étrangeté, tandis que ses fausses qualités mimétiques fonctionnent comme des passerelles vers l’imagination et la fiction – et ainsi, par extension, vers la révélation. Le logiciel cartographique génère chez les écrivains et les artistes une poétique du vertige, qui en appelle à des problématiques traditionnellement photographiques : le temps, la mémoire, les spectres, etc. Comme si la question spatiale ne pouvait prendre tout son sens que dans sa relation à d’autres facteurs que l’on a souvent souhaité lui opposer. La recomposition anamorphique du regard confronte temps et espace et fait se télescoper le passé dans le présent : le panoptisme apparaît dans toute sa monstruosité. Changeons à présent radicalement d’échelle pour nous intéresser à un élément essentiel de la photographie numérique : le pixel, cette unité minimale de l’image qui est elle aussi en train de forger sa mythologie.

Contenus additionnels

« The Universal Texture » par Clément Valla

Proposé par auteur le 2020-05-01

Interview radio d’Anne-Marie Garat (34min)

L’écrivaine Anne-Marie Garat parle de son ouvrage Programme sensible au micro d’Alain Veinstein pour l’émission Du jour au lendemain sur France Culture.

Crédits : Du jour au lendemain,France culture,Alain Veinstein,Anne Perez

Proposé par auteur le 2020-05-01

Philip Glass, The Photographer Full Album (42min36s)

Musique de l’album de Philip Glass, The Photographer : une œuvre en trois actes inspirée de l’histoire du photographe Eadweard Muybridge, publié en 1983.

Crédits : BackBeat Mix

Proposé par auteur le 2020-05-01

Présentation d’Un Mage en été par Olivier Cadiot (8min58s)

L’auteur Olivier Cadiot présente son ouvrage Un mage en été et en lit un extrait.

Crédits : POLEditeur

Proposé par auteur le 2020-05-01

Entretien d’Olivier Cadiot par Sylvain Bourmeau (10min27s)

Olivier Cadiot s’entretient avec Sylvain Bourmeau à l’occasion de la parution de son roman Un mage en été chez POL Éditeur.

Crédits : Mediapart

Proposé par auteur le 2020-05-01

Références

Barthes, Roland. 1980. La Chambre claire, note sur la photographie. Première édition. Cahiers du Cinéma / Gallimard. Paris: Gallimard; Seuil. http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Cahiers-du-Cinema-Gallimard/La-Chambre-claire.

Besse, Jean-Marc. 2004. « De la représentation de la terre à sa reproduction : l’invention des géoramas au dix-neuvième siècle ». In Combler les blancs de la carte. Modalités et enjeux de la construction des savoirs géographiques (XVIIe-XIXe siècle), édité par Isabelle Laboulais, 34‑59. Presses Universitaires de Strasbourg. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00113283/document.

Besse, Jean-Marc. 2003. Face au monde: atlas, jardins, géoramas. Arts & esthétique. Paris: Desclée de Brouwer. https://www.editionsddb.fr/livre/fiche/face-au-monde-9782220051666.

Buci-Glucksmann, Christine. 2002. La folie du voir, Une esthétique du virtuel. Paris: Galilée. http://www.editions-galilee.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=2703.

Cadiot, Olivier. 2010. Un mage en été. Paris: POL. http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=livre&ISBN=978-2-8180-0478-4.

Garat, Anne-Marie. 2013. Programme sensible. Arles: Actes Sud. http://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/programme-sensible.

Hamon, Philippe. 1989. Expositions : littérature et architecture au XIXe siècle. Paris: José Corti.

Lévy, Jacques, éd. 2016. A Cartographic Turn. Mapping and the Spatial Challenge in Social Sciences. Urbanism. Lausanne: EPFL Press. https://www.epflpress.org/product/71/9782940222704.

Limare, Sophie. 2015. Surveiller et sourire: les artistes visuels et le regard numérique. Parcours numériques 5. Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal. http://parcoursnumeriques-pum.ca/surveilleretsourire.

Ryan, Marie-Laure, Kenneth E. Foote, et Maoz Azaryahu. 2016. Narrating space/spatializing narrative: where narrative theory and geography meet. Theory and interpretation of narrative. Columbus: The Ohio State University Press. https://ohiostatepress.org/books/BookPages/ryanetal_narrating.html.

Valla, Clément. 2012. « The Universal Texture ». http://rhizome.org/editorial/2012/jul/31/universal-texture/.